■こんにちは!「耳栓ブログ|ae The Blog」の高祖です。

「耳栓ブログ|ae The Blog」では、身近な話題から、

防音、騒音の対策を考えるというコンセプトにそって

提供させていただいています。

ここのところ、ミュージシャンに関する耳の問題について

取り上げてきました。また、「音響外傷」、「騒音性難聴」

等についても知りました。

音響外傷、騒音性難聴について、おさらいした方は

こちらへどうぞ!

■本日は、「耳をライブでの大きな音から守る」という視点から、

日常的に耳にする音が、どれくらいの大きさで

皆さんの耳に、さらされているかについて

お話をしていこうと思います。

■実際、大きな音は、耳に良くないということは

頭では、わかるとはいえ、どのような音が

どれくらい大きいかということになると

わかりにくいものです。

特に、日常的に耳にしているものについては

大きな音に実際はさらされていても

意識には上がってこないものです。

■しかし、意識に上がってこないからといって

耳への負担が低くなっているかと言えば

そうではなく、やはり負担は続いている形となります。

ですので、一度、客観的な視点から

あなたの耳にさらされている音の環境を考えなおして見ることも

良いかと思います。

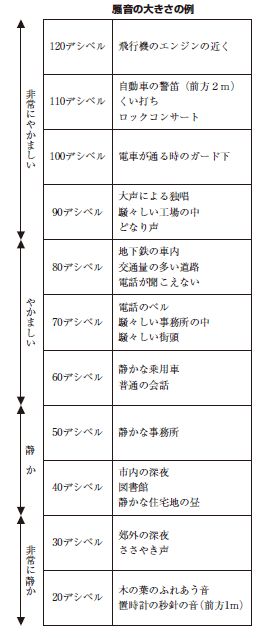

■先日、日常的に耳にしている音の大きさを

簡単に示している表などないか

いろいろ探してみました。

中でも、わかり易かったのが

岡山市環境白書(平成23年度版)

で紹介されている「騒音の大きさの例」です。

表を抜粋してみました。

こちらには、かなり噛み砕いたかたちで

日常的に耳にする音の大きさを

説明しています。

■音の大きさは、ご存じの方も多いかもしれませんが

dB(デシベル)で表します。

表に示してある音を幾つか取り上げてみると

普通の会話で・・・60デシベル

図書館で ・・・40デシベル

置き時計の秒針・・20デシベル

それに対して、

ロックコンサート・・110デシベル

です。

■いままでに、エリック・クラプトンが・・・スティングが・・・、

フィル・コリンズが・・・と

多くのミュージシャンが耳の問題を抱えているという記事を

書いてきましたが(興味がある方は・・・こちら)

エリック・クラプトン

ロジャー・ダルトリー

スティング

フィル・コリンズ

確かに、こうやって比較してみると

110デシベルの音に、常にさらされている状況では

無防備であれば、耳の調子も悪くなってしまうことも

わかるような気がします。

■実際には、例に上げてある音の大きさは参考値で、

実際には、その場合、場合によって

大きさが違ってきます。

例えば、ロックコンサートで・・・110デシベル

ということですが、

パンクやメタルでは、もっと数値が高いでしょう(?)。

これも、それぞれのバンドによりますが・・・

私の好きな The Muffs というパンク(?)バンドでは

かなり大きいはずです!

■それから、何よりも・・・

スピーカーからあなたまでの距離

これによるものが大きいかと思います。

私も、若いころは、喜び勇んで

最前列に陣取って、ライブを満喫してものでしたが

スピーカーは、ほんとに耳の真横

ライブ後に、耳があまり聞こえず

友人と話するのが大変だった覚えがあります。

■これから、夏にかけ、

ロックフェス、野外フェスがたくさん開催されていきます。

みなさんの中でも、すでに予定に入れている方も多いのでないでしょうか?

バンドのライブ、コンサート、ロックフェスに行かれるときは

今回ご紹介した日常的によく耳にする音の大きさの参考値を

頭の隅においていたほうが良かもしれません。

■大好きな音楽・・末永く楽しみたいですもんね!

私は、若い時の過ち(?)はあったとはいえ、

今は、自分の耳を、音に関する研究開発者として

自分の大切な「商売道具」として大事にしているつもりです。

聞こえていた音が、聞こえなくなるって結構寂しいことだと思うので・・・

■ご存じの方もいるかもしれませんが・・

「ae The Blog」では、

ライブの時に、ピッタリの耳栓 MusicSafe Proを取り扱っていますので

ご興味がある方は、ぜひ、こちらのライブ用耳栓の詳細をご覧になって下さい。

少し紹介させていただくと・・・

耳栓MusicSafe Proは・・・

聞こえてほしい音が聞こえるところが普通の耳栓と違います!

つけ心地の柔らかさも長時間のライブ向け

だから、ライブ用耳栓としてピッタリです。

ヨーロッパ、アメリカで人気の耳栓です!

日本初上陸の製品です。

■それでは、次回も「防音」、「騒音対策」と

考えて私の気になる話題をお届けします。

それでは、本日はありがとうございました。

■「ae The Blog」では

こちらから情報を発信していくだけでなく、

みなさんの周りでの「防音」、「騒音対策」

などについて情報も取り上げて、みんなでいろいろと考えていき

共有させていただきたいと考えています。

何かコメントなどあれば、お気軽に

info@sounds-lab.comまでお問い合わせください。

それでは、次回まで!